薬袋とは

薬袋(やくたい)は、薬を安全に保管し、服薬情報を患者に伝えるための袋です。調剤薬局や病院で処方薬を渡す際に使用され、薬の種類や服用方法、注意事項などが記載されています。

現代の薬袋には、薬機法や薬剤師法に基づき、以下の情報が記載されることが一般的です。

- 患者氏名

- 調剤日

- 薬剤名・用量

- 服用回数・時間

- 薬剤師名や薬局名

※薬袋の必要記載事項のくわしい情報は以下のページで解説しています。

薬袋は単なる包装資材ではなく、服薬ミスを防ぐ重要な役割を担っており、患者の安全に寄与しています。

薬袋の起源

薬袋の歴史は、日本の薬文化と深く結びついています。

奈良時代には、薬草や丸薬を紙や布で包んで渡していた記録があります。

756年,聖武天皇七七御忌辰に光明皇太后が東大寺に献納した薬品60種は,漆櫃櫨21箱に入れられ,その内容は『薬種二十一櫃献物帳』に記載され,大部分は正倉院に現存している.この献物帳には,麻布のふろしき様のもの,袋状のもの,陶製の壺(図1),檜または欅の合子,杉または漆塗りの櫃が記載されている.袋,壷, 合子は,直接容器として,薬物の性状に応じて使い分けている.おのおのの容器に,薬品名,内容量,使用日などが表示されている.これらは,この時代の最高の技術が駆使されていたことが窺える.また,献物帳に記載されていない薬品,それらを包装する容器等も現存している.これらの薬品は,あしぎぬの袋あるいは包みにし,麻製の袋,薬碗,木製の薬合子に入っており,この他にも素焼陶器,スズ製の薬壺などが残されている.

医薬品包装の変遷(杉原正泰・斉藤明美)(1987・薬史学雑誌 Vol.22, No.2)

※薬種二十一櫃献物帳(薬種廿一櫃献物帳)は種々薬帳(しゅじゅやくちょう)とも表されます。種々薬帳は[正倉院の種々薬帳のページ]で見ることができます。

室町時代になると、「薬袋紙(やくたいし)」と呼ばれる専用の和紙が登場しました。ガンピやコウゾを原料とし、キハダで染めた黄色い紙が特徴で、防虫・防湿効果が期待されていました。

かつての生薬(しょうやく)を入れた袋の材料とした和紙。この名は室町時代以降一般化したようで、1603年(慶長8)刊の『日葡(にっぽ)辞書』にも採録されている。薬袋紙には緻密(ちみつ)な紙質が要求されるため、ガンピ(雁皮)、あるいはこれとコウゾ(楮)を混合した繊維で漉(す)かれ、キハダ(黄蘗)で染められる。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「薬袋紙」の意味・わかりやすい解説(コトバンク)

昔の薬袋(江戸時代・明治時代・大正時代・昭和初期)

江戸時代には売薬業が発展し、薬袋は薬のブランドを示す広告媒体としても機能するようになります。

江戸時代の薬袋は、木版刷りで文字主体のデザインが多く、呪術的な文言や誇張表現が目立ちました。

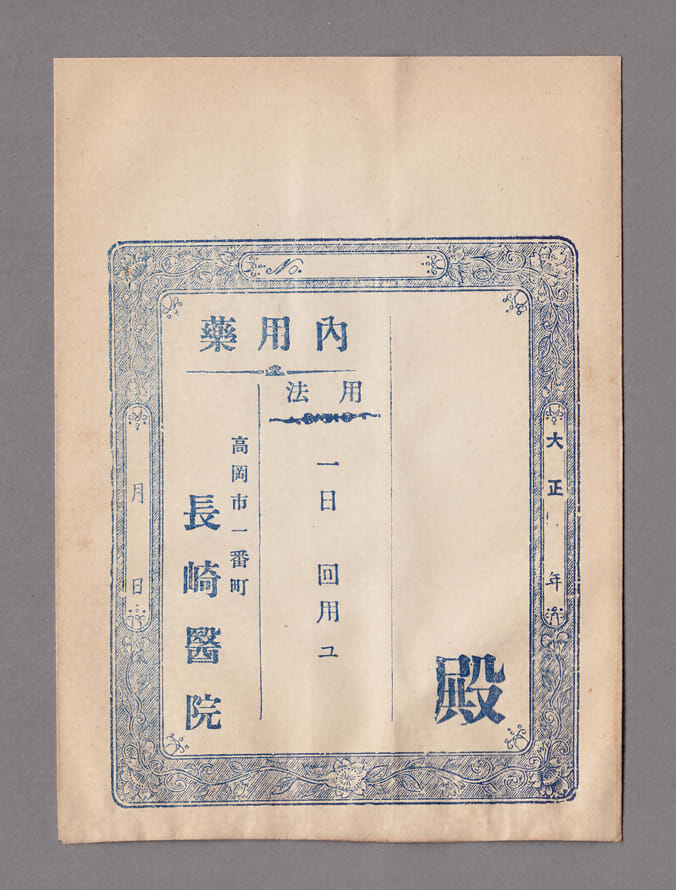

明治時代に入ると、西洋医学の影響で「科学的」なイメージを演出するデザインが増加。印刷技術の進化により、イラストやカラーデザインも取り入れられました。

昭和では、戦前は病気の恐怖を煽る広告的デザイン、戦後は「早く治る」「笑顔の家族」といったポジティブな表現が主流になりました。

一方で、大きく変化したこともある。最大の変化は、第2次大戦を境に薬袋に描かれる人の表情が明るくなったことだろう。かつては頭やおなかに手をあててつらそうな顔をした人など、病の苦悩を表現した絵柄が多かった。それが、病を脱した後の笑顔が描かれるようになった。

今の日本の広告は商品そのものよりも、それを使った楽しい生活を描く傾向にある。戦後の薬袋のデザインは、この方法論に沿っている。一方、世界に目を転じれば、今も苦悩は苦悩として描く広告が一般的だ。その意味では、戦前の薬袋の方がグローバルスタンダードともいえる。

薬袋に見る時代の変遷 「売薬さん」の置き薬、庶民的な絵柄が魅力 高橋善丸(日本経済新聞)

病院で処方される薬袋のデザインも明治時代から西洋的な装飾デザインが取り入れられています。

現代の薬袋

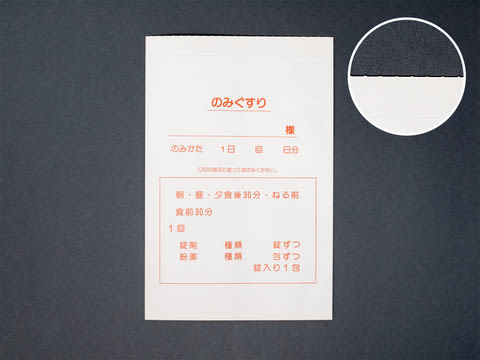

現代の薬袋は、法律で記載事項が厳格に定められ、視認性や安全性を重視したデザインになっています。

また、オフセット印刷の普及によって多色印刷によるカラー化とコストダウンが図られるとともに、細い線や網点の再現が向上し、注意文やイラストの可読性・判別性が改善されました。

デザインでは従来の写植や手作業による版下作成に代わり、パソコンで印刷物のレイアウトを作る技術のDTP(Desktop Publishing)が普及することでイラストやピクトグラムの配置やカラー指定が容易になり、従来より自由なレイアウトの実現や、わかりやすく情報提示がされた薬袋が生まれることになりました。

製造方法の高度化にともない、プリンター対応の薬袋やチャック付き薬袋などのさまざまなニーズに対応した薬袋が誕生しました。

薬袋の袋の素材も一般的な上質紙の薬袋だけでなく、耐久性や耐水性に優れたビニール製の薬袋が登場しました。またデザインの印刷では経済性や即納性などを考慮しオフセットインキやトナーから選べ、オフセットインキでは環境配慮形のインキである植物油インキを使うことも多くなってきました。

- デザインの多様化:小児科向けキャラクター、動物病院向けイラスト、単色と多色カラー、ピクトグラム

- 機能性の向上:プリンター対応、チャック付き

- 素材の選択肢:紙袋やビニール袋、インキやトナー、環境配慮形インキ(植物油インキ)

吉田印刷所の薬袋製造の歴史

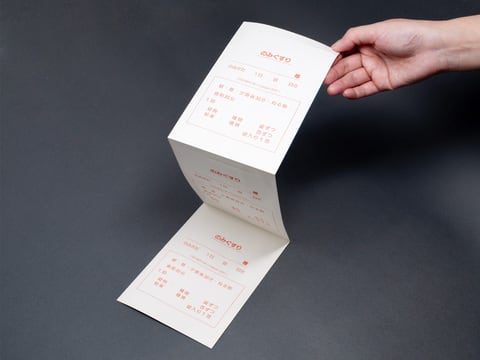

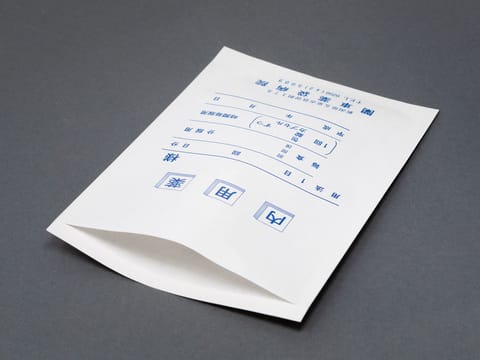

吉田印刷所の薬袋開発は「手書き薬袋」が主流であった1983年(昭和58年)にスタートしました。「手書き薬袋」は忙しい調剤業務の傍ら、薬剤師が一枚一枚患者名や処方内容を手で記入する薬袋です。この手書きの業務を軽減するためにプリンターで利用できる薬袋を開発しました。

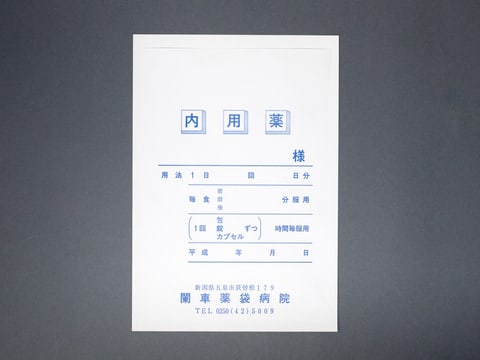

各種フォームを始めとして封筒や薬袋を製造する関連会社として、株式会社闌車(らんしゃ)が1987年(昭和62年)に設立されました。

闌車ではビジネスフォームの連続伝票(連続帳票)を製造する機器を利用して、薬袋の開発を進められました。

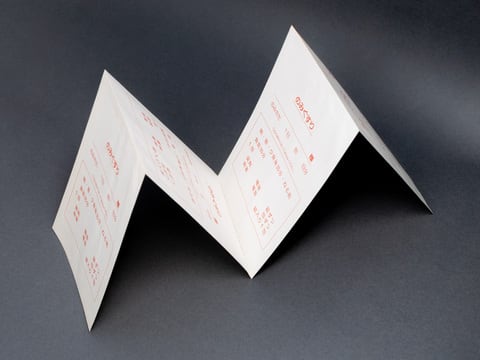

薬袋開発の過程で試作されたものが、連続伝票の形状をした薬袋(連続伝票型薬袋)です。連続伝票のように複数の薬袋がつながる形状をしています。現在残っている資料では紙送りの部分が付いていないため、印刷方法の詳細は不明ですが、フォーム印刷機(ドットインパクトプリンター)などで連続して薬袋を印刷し、業務効率化を狙っていたものと考えられます。

その後、さらに開発が進み、連続伝票型薬袋ではなく、1枚1枚の袋になっている薬袋が完成しました。

この製造方法は1993年(平成5年)頃に確立されました。現在、吉田印刷所の薬袋はさらに改良を重ね、同様な手法で製造されています。(株式会社闌車は2013年(平成25年)に株式会社吉田印刷所と合併)

薬袋の色と意味

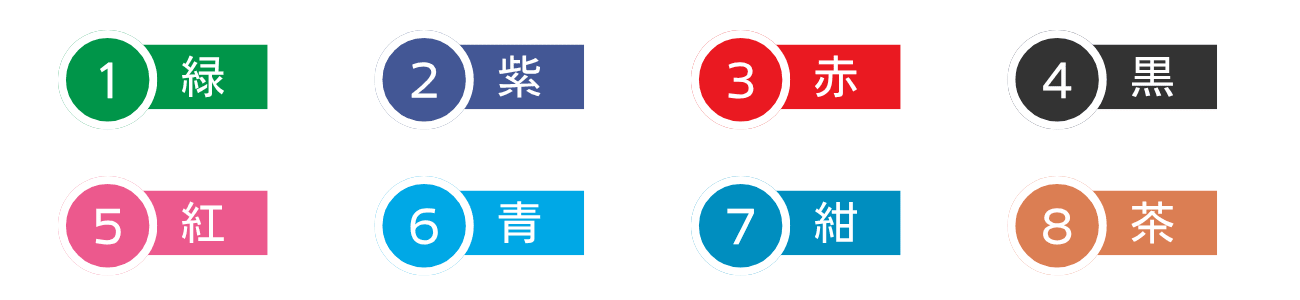

昔の薬袋は黒1色で印刷されていたものが多かったようですが、現在の薬袋には色分けの慣習があります。

- 内用薬:青(紫・紺)

- 外用薬:赤

- 頓服薬:緑

この色分けは、視覚的に薬の種類を判別しやすくするために導入されています。

吉田印刷所の印刷薬袋では青・赤・緑だけではなく、全8色を印刷標準色としてご用意しています。薬局のイメージや処方薬によって最適なカラーをお選びいただけます。

薬袋の未来

今後は、外国語対応やユニバーサルデザインの導入が進められると考えられます。

ユニバーサルデザインのひとつとして、吉田印刷所の薬袋では、文字のフォントにユニバーサルデザインの「UDフォント」を使うことができます。誰にでも読みやすく、読み間違えが少ないことで、服薬ミスの防止に貢献できるすべての患者に優しい薬袋となります。

出典:株式会社モリサワの素材

出典・参考資料

- 「薬史学雑誌」 Vol.22, No.2, 1987

- 高岡医者 ・長崎医院薬袋 文化遺産オンライン

- 日皮協ジャーナルVol.81 連載講座「容器・包装の基礎と応用」応用編(2)医薬品の包装・容器 ~プラスチックの応用~(小國盛稔)

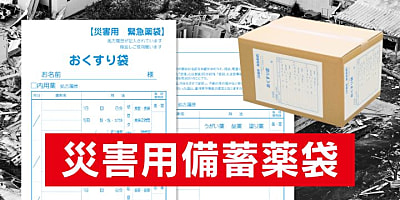

吉田印刷所では完全に無地の薬袋からプリンター向けの薬袋、災害時特化型の薬袋まで、さまざまなニーズに合わせた薬袋を製造・販売しています。ぜひご検討ください。